С позиции методики обучения орфографии политомическая модель предписания хотя и облегчает работу учащихся на этапе применения знаний, однако не устраняет многих из тех затруднений, с которыми сталкиваются они в процессе работы с дихотомическими алгоритмами.

Чтобы подтвердить это положение, сравним эти модели алгоритмов (дихотомического и политомического), построенных на материале одной и той же орфографической темы – «Буквы е и и в окончаниях имен существительных». (С. 93.)

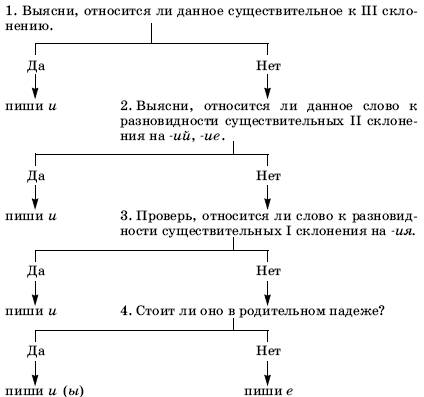

Дихотомическая модель

Такие модели в методике обучения орфографии, можно сказать, стали уже традиционными, и умелое их использование оказывает заметное влияние на качество знаний и уровень умственного развития учащихся. Однако и ученые, и учителя заметили, что работа с алгоритмами, имеющими более трех ярусов, вызывает у учащихся большие затруднения, особенно на этапах их применения, при устном и письменном объяснении орфограмм. Именно этим обстоятельством была вызвана необходимость поиска и усовершенствования модели алгоритмического предписания. Несколько иная ситуация создается при использовании политомической модели алгоритма, которая применительно к этой же теме будет иметь следующую форму описания:

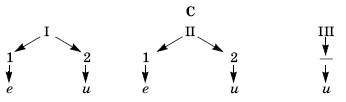

Политомические алгоритмы могут иметь различные варианты описания. Приведенная выше модель, как видно, представляет собой графическую схему, имеющую вход, несколько параллельно идущих вниз маршрутов, отражающих полный набор признаков (и действий), и исходы, т. е. обозначения орфограмм, определение которых является целью и результатом поиска. Число ярусов, как и в дихотомическом алгоритме, определяет количество шагов алгоритмического процесса, а число маршрутов – разнообразие задач, решаемых в системе алгоритма.

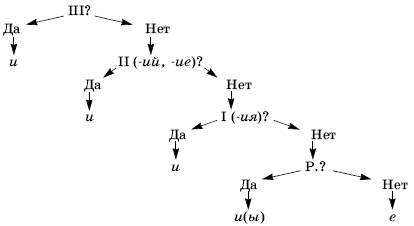

Чтобы более наглядно можно было сопоставить эти две модели обобщающих алгоритмов, оформим их более сжато, без словесных ответов и указаний. Тогда дихотомический алгоритм будет выглядеть примерно так:

Более сокращенный и более обозримый вид получит и модель политомического алгоритма:

Для определения критериев сравнительной эффективности дихотомической и политомической моделей алгоритмов К. М. Шоломий берет такие параметры, как средняя длина и разветвленность алгоритма, поэтому уровень трудности предписания поставлен в связь с количеством вариантов, из которых производится выбор необходимых признаков, и с величиной нагрузки на оперативную память.

Наш практический опыт показал, что эффективность работы с алгоритмами в значительной мере определяется и другими очень существенными факторами и в особенности степенью сближения формы описания алгоритма с образцами устного рассуждения и графической фиксации умственных действий при мотивировке написаний и, кроме того, уровнем обобщенности алгоритма.

Смотрите также

ПОСЛЕ МФЯ

Данная глава не совсем однородна по тематике, в ней речь пойдет о нескольких

сюжетах, обьединенных общими временными рамками: 1929-й и последующие годы. Будет

говориться об откликах на МФЯ в печат ...

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУКИ О РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Исторические предпосылки психолингвистики)

В настоящей главе изложены основные этапы и направления изучения речевой деятельности

в мировой науке. Представленный ниже исторический анализ истории психолингвистики

в основном, касается европей ...

Состояние современного рынка труда

Переход российской экономики на рыночные рельсы для рынка труда ознаменовался кардинальными изменениями — рабочая сила перестала быть дефицитом и, наоборот, появился существенный недостаток ва ...