– А теперь давайте вспомним, какие имена существительные относятся к первому склонению? (Существительные мужского и женского рода с окончаниями– а, – я.)

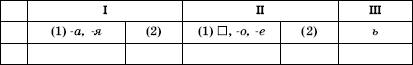

Продолжается заполнение (конкретизация) второго яруса таблицы по горизонтали: записываются окончания существительных I склонения рядом с цифрой (1): (1) – а, – я, а за пределами таблицы – формула правила I, (1) – а, – я.

– Назовем условно эти существительные существительными первой группы, которую впредь будем называть также основным вариантом. Вторую колонку, под цифрой (2), пока пропускаем. Ваша задача – объяснить впоследствии, почему мы это сделали.

– Продолжим заполнение таблицы. Вспомните, какие существительные входят в состав второго склонения? (Существительные мужского рода на согласный и среднего рода с окончаниями– о, – е.)

Заполняется левая колонка существительных II склонения рядом с цифрой (1): (1) ? – о, – е (и формула правила II, (1)? – о, – е).

– Как мы условились называть эти существительные? (Существительными п е р в о й группы, о с н о в н ы м вариантом.)

– Как и в первом склонении, здесь тоже пропускаем правую колонку под цифрой (2) и продолжаем дальнейшее заполнение нашей таблицы.

– Вспомните, какие существительные входят в состав III склонения? (Существительные женского рода на согласный с ь на конце.)

Заполняется третья графа второго яруса по горизонтали:

ь (III).

В итоге обобщающей беседы таблица приобретает следующий вид:

– А теперь, – предлагает учитель, – давайте обобщим пока устно все, что зафиксировано в наших таблицах. (Учащиеся формулируют обобщенное грамматическое правило о трех типах склонений существительных о с н о в н о г о варианта.)

Следующий этап работы – расширение и углубление знаний учащихся о существительных I и II склонения (о разновидности существительных с основой на– и).

Основной метод работы – эвристическая беседа с опорой на таблицу на основе проблемного задания; поэтапное заполнение таблицы.

Вначале на доске в столбик записываются слова линия, молния, партия и подобные.

Вопросы для беседы:

– Что общего у этих существительных? (Все эти слова – существительные женского рода, имеют окончание– я, относятся к I склонению.)

– А теперь обратите внимание на основу данных существительных. Что в ней общего для всех слов? (Наличие буквы и в конце основы.)

– В какую графу нашей таблицы мы включим эти слова? (Во вторую графу второго яруса, рядом с цифрой (2).)

– Такие слова, – уточняет учитель, – в ваших учебниках именуются существительными на– ия, где буква и относится к основе слова.

– Попытайтесь, теперь уже самостоятельно, заполнить данную часть таблицы и записать формулу правила.

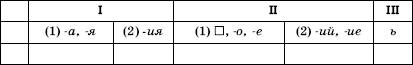

Один ученик на доске, а остальные в тетрадях записывают:

I (2) – ия.

По аналогии с этим правилом путем переноса (на основе примеров типа планетарий, задание) заполняется следующая графа таблицы и выводится очередная часть формулы грамматического правила о типах склонений имен существительных: II (2), – ий, – ие.

Графическую фиксацию однородного состава имен существительных III склонения учащиеся уже сделали на предыдущем этапе работы.

Теперь таблица приобрела следующий вид:

В ней зафиксирована основная языковая база, на которой будет построено изучение орфографической темы о правописании падежных окончаний существительных. При этом принцип заполнения таблицы и графической фиксации орфографических правил и алгоритмических предписаний сохраняется. Он найдет свое отражение также и при построении способов устного и графического обоснования орфограмм. (Продолжение этой работы показано в следующем параграфе данной книги.)

На основе таблицы учащиеся устно формулируют обобщенное правило о составе I и II склонения. Следует особо подчеркнуть, что раннее включение имен существительных на– ия, – ий, – ие (которые в учебнике даются особняком) в систему I и II склонений имело, как показал наш опыт, огромное значение для обобщения языкового материала, а затем – и для усвоения о б о б щ е н н ы х орфографических правил и приемов их применения, для более ранней дифференциации конкурирующих написаний и на этой основе – предупреждения односторонних (и ошибочных) обобщений.

Теперь переходим к следующему, последнему этапу работы – графическому описанию обобщенных правил для формирования умений определять на их основе типы склонений.

Смотрите также

Состояние современного рынка труда

Переход российской экономики на рыночные рельсы для рынка труда ознаменовался кардинальными изменениями — рабочая сила перестала быть дефицитом и, наоборот, появился существенный недостаток ва ...

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное

нашими предшественниками!» – призывал в одной из своих статей замечательный знаток

и мастер языка Иван Серге ...

Пять чувств – и еще шестое

На первых же страницах этой книжки говорилось о том, как чудовищен канцелярит

в устах детей . Как опасно, когда взрослые на канцелярите обращаются к

детям . И в книге для детей все недуги языка го ...